6月25日(土)、26日(日)に、第69回日本デザイン学会春季発表大会が開催されました。僕の所属する情報デザイン研究部会では「人間中心ではないデザイン」というテーマセッションが企画され、そのセッションの冒頭で領域を概観するような基調講演を担当することになりました。

僕はいつもアドリブで喋ってますが、今回は珍しく台本を書きました。15分という持ち時間で話せる量は、通常4500字程度だそうです(一分300字)。ですが、シン・ゴジラ方式で1.5倍速で喋れば、6000字程度喋ることができます。スライドの分量が多めになってしまったので脱線して余計なことを喋りすぎないためにも台本が必要でした。せっかく書いたのでアップしておきます。本番ではちょっと言い足りなかった言葉を加筆しておきます。

____

「人間中心ではないデザインについて考える」の研究発表の前座的に、このテーマセッションが設定された背景を説明します。「モア・ザン・ヒューマンの視点からデザインを疑う」というお題です。デザイン学会だからこそ、ちょっと挑発的な題目をつけてみました。

この発表では、国内外の関連研究分野の動向をもとに、今後取組みが広がるであろう問題意識についての「見取り図」を示します。短い時間ですので、駆け足になることをご了承ください。

まず最初のトピック、「前提の変化」です。

ご存知のように、今後は感染症を避けて通れない世界になりました。これまで当たり前でもあった、人々が集まって住み、利便性を上げる都市型の生活を見直すことが求められています。

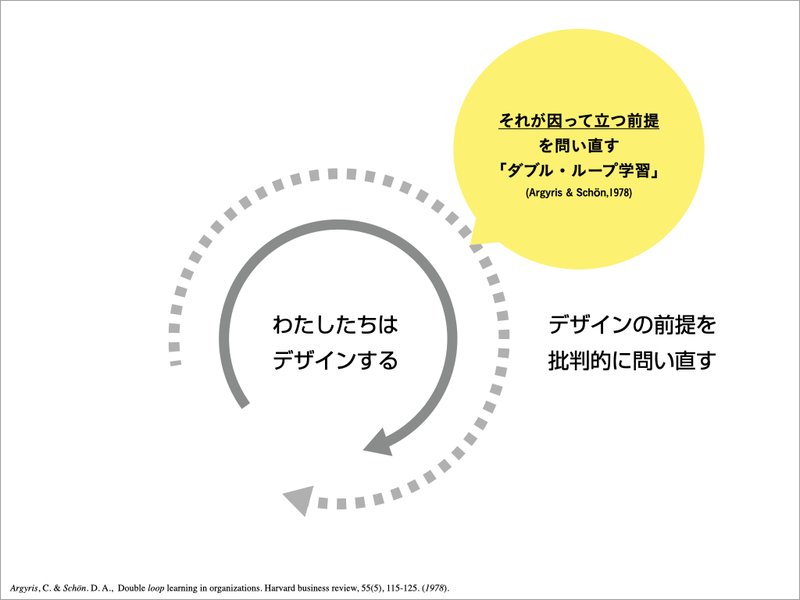

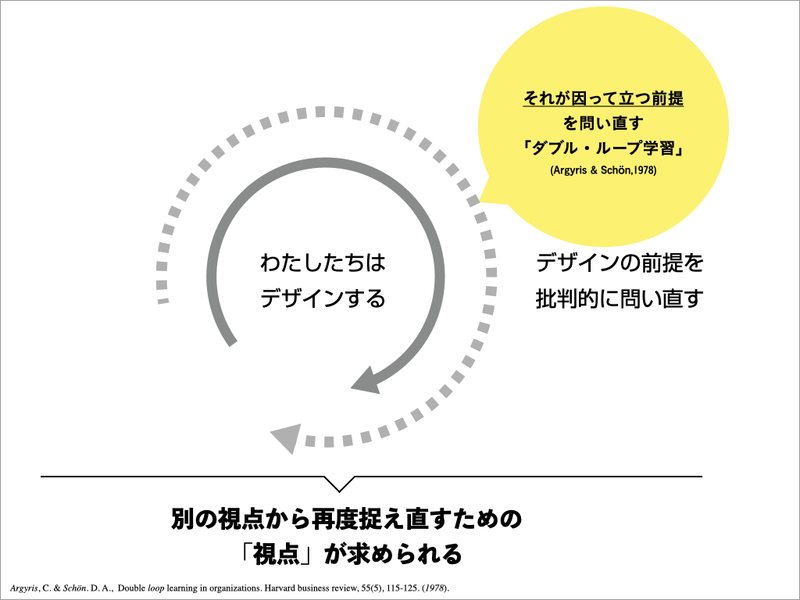

同じように、人々が望む方向性を疑うこと無く受け入れてきたデザインのあり方も見直す必要が生まれています。そこでひとつのアクションとして、複数のループを回すような学びの観点が重要でしょう。わたしたちはデザインする。しかし、そのサイクルをもう一周外側から、クリティカルな視点で解釈し直す。そうすることで、デザインが因って立つ前提を学びほぐすことができる。こうした観点をもとに考えてみたいと思います。

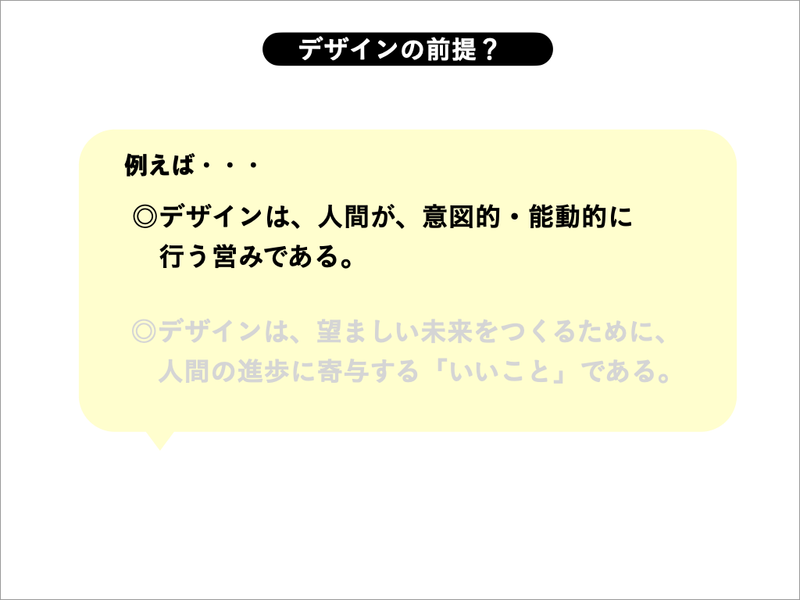

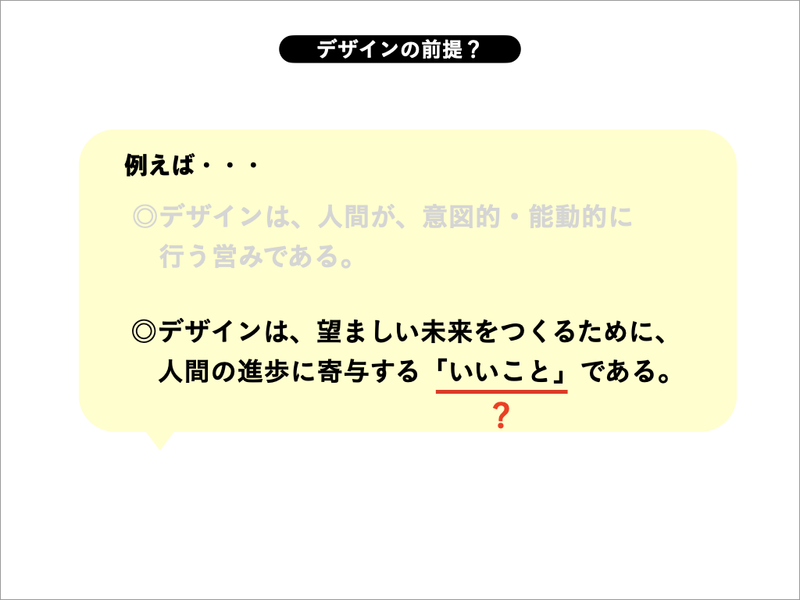

では、「デザインの前提」とはなんでしょうか。たくさんあると思いますが、ここでは2点ほど指摘してみます。 1つ目は、「デザインは、人間が、意図的・能動的に行う営みである」。この言葉は、一見当然のように受け取られているように思います。

けれども、今回の大会テーマは「変化せられるデザイン」となっています。普段耳にしない奇妙かつ他律的な言い回しで、なんだか飲み込みにくい言葉ですが、現代は否応なく外側からかかる強い力を考慮しながらなんとかやっていかざるをえない時代になっていることは、みんな気づいていることかと思います。

我々はしばしば「自分という主体が何かの客体に意図を持って働きかける。その働きかけによって客体が変わる」。そう思い込んでしまうけれども、実際にはそういうわけでもありません。たとえばソーシャルメディアは、運営する企業が利用者が注意を引きつけるようにあの手この手で誘導しており、別の見方をすれば利用者は個人情報をせっせとアップさせられ、広告を見せられています。なので、実質的には能動的な「行為」ではなく、いろんな連関の中で起こってしまう「出来事」です。

デザインもおなじように、自分でしたくてしているだけでなく、必要にかられてやらざるを得ない場合もたくさんあります。それは能動なのか受動なのかは、実際にはそれほど明確に切り分けられません。

そう考えると、さきほどの前提には、やはり「疑問符」が付きます。

つぎに、もうひとつ。「デザインは、望ましい未来をつくるために、人間の進歩に寄与する「いいこと」である。」最近、デザインはブームで、あちこちでデザインが芽吹いていますが、明らかにこれが前提になっていますね。デザインを取り入れることは進歩的なことだと。これは本当にそうなのでしょうか。

そこで、改めてデザインの定義らしきものをちょっと見てみましょう。

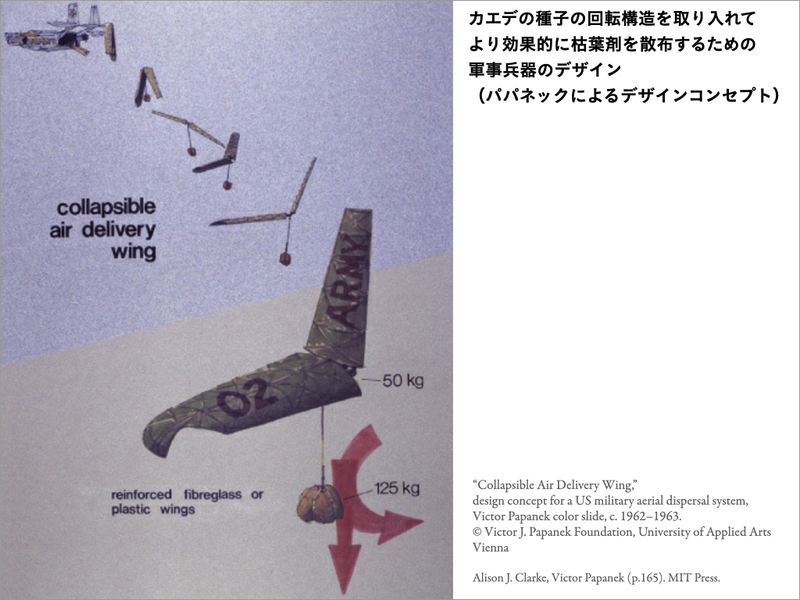

今から半世紀前、「生き延びるためのデザイン」という伝説的な本が出版されました。ヴィクター・パパネックという人が、「ある行為を、望ましい予知できる目標に向けて計画し、整えるということが、デザインのプロセスの本質である」と言っています。これはデザインを学んだ人なら、必ず一度は聞いたことがある有名な言葉でしょう。

ところが、去年パパネックに関する研究書が出版されまして、デザイン研究者の注目を集めています。膨大な歴史資料から、パパネックの虚飾に満ちた実像が明らかになりました。この本の著者アリソン・クラークは、パパネックの業績を記念してつくられた、ウィーン応用美術大の附属機関のパパネック財団のディレクターなのですが、全く組織的な立場に忖度しないクリティカルな内容となっています。

これは本の中で紹介されていたパパネックによるデザインコンセプトです。カエデの種子の回転構造を取り入れて枯葉剤(ベトナム戦争で使われた有名な化学物質ですね)をより効果的に空中で撹拌して散布するための軍事兵器のデザインです。パパネックにとっては、こうした兵器で北ベトナムを殲滅することが「望ましいこと」だったのでしょう。彼はこういうことをしつつ、一方で舌鋒鋭く他のデザイナーを殺人者呼ばわりして倫理的デザインを叫ぶという、だいぶ「二枚舌」の人だったようです。日本では表の面として「生き延びるためのデザイン」だけが翻訳紹介されましたので、(私をふくめ)パパネックを尊敬する人が多かったわけですが、注意が必要です。

何が「いいこと」なのかは、立場によってまるっきり変わりますし、一見「いいこと」に見えても実はもう一つの狙いが隠されていることはよくあるものです。デザイン自体は、刃物のように目的次第でどっちにも使えるもので、その力は暴力的にも発揮することもできます。そういうわけで、この言葉にもやはり疑問符が付きます。

今紹介したような前提のふたつは必ずしも成り立たないというのは、当たり前といえば当たり前のことです。ですが、批判的な目をもたないと忘れがちです。だからこそ、過信しないで「疑う」ことが大事ですし、強引に立場を変えて眺めるための、別の視点を持つことが求められると言えます。

そういうわけでメインのトピックにうつります。

モア・ザン・ヒューマン。

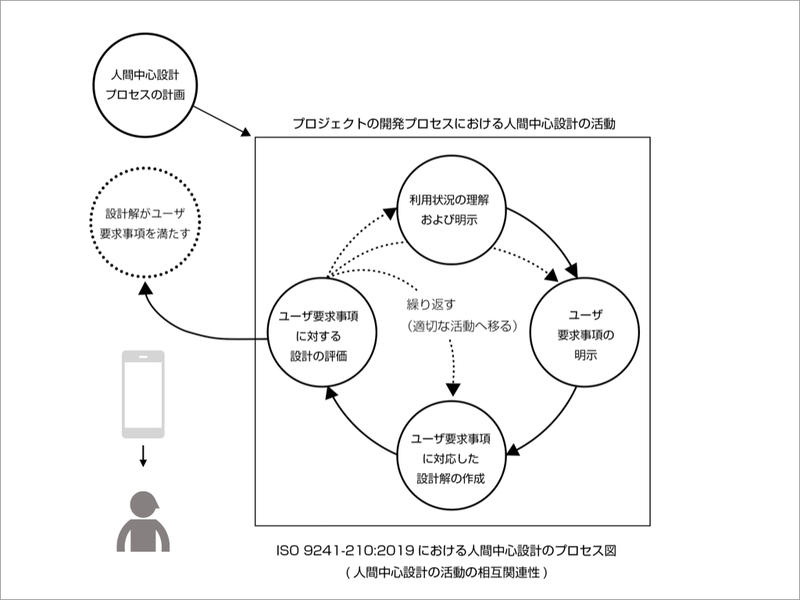

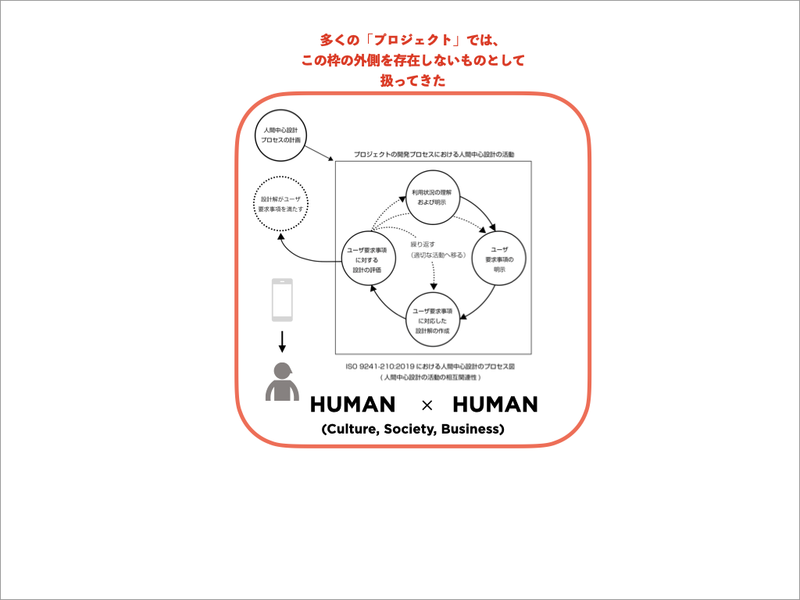

まず、こちらはいわゆるHCDプロセスの図です。適切な設計プロセスを取ることで、設計解がユーザ要求事項を満たす。その結果ユーザーに製品が届けられる、という人間中心設計のプロセスのモデル図です。多くの企業で取り入れられており、ほおっておけば技術中心や自社の都合中心になりがちな開発方針を、実際の利用者を中心にしたものへと転換することに大きく貢献してきました。いまでは高校生の情報の授業で学ぶ知識にもなり、よく知られています。

ここで、このモデルの外側をみるためにいったん縮小してみましょう。

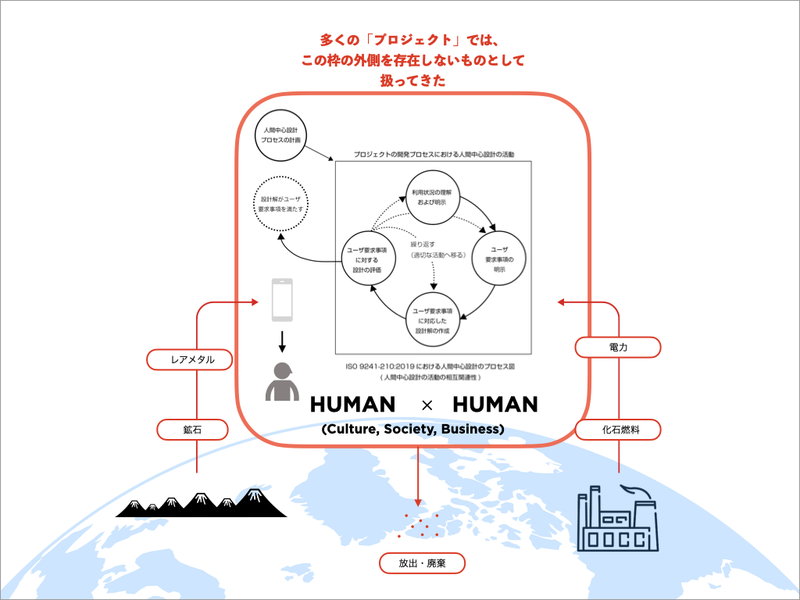

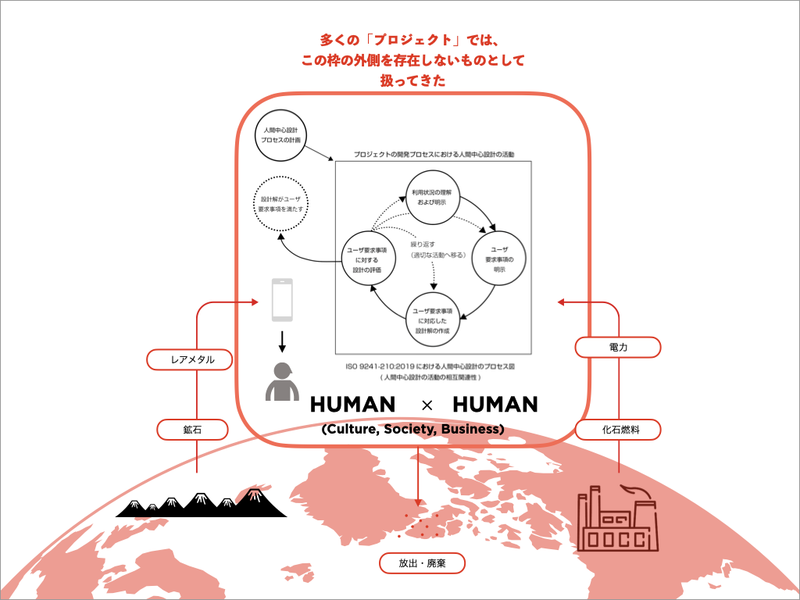

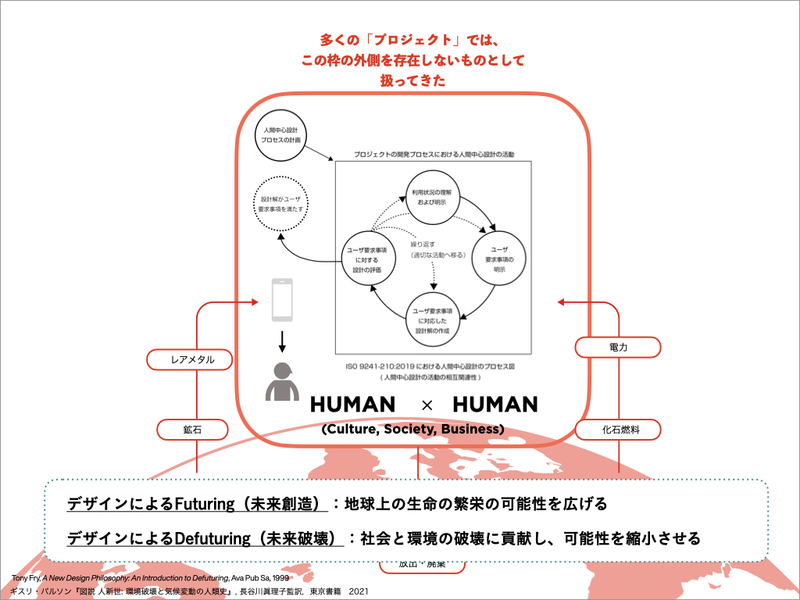

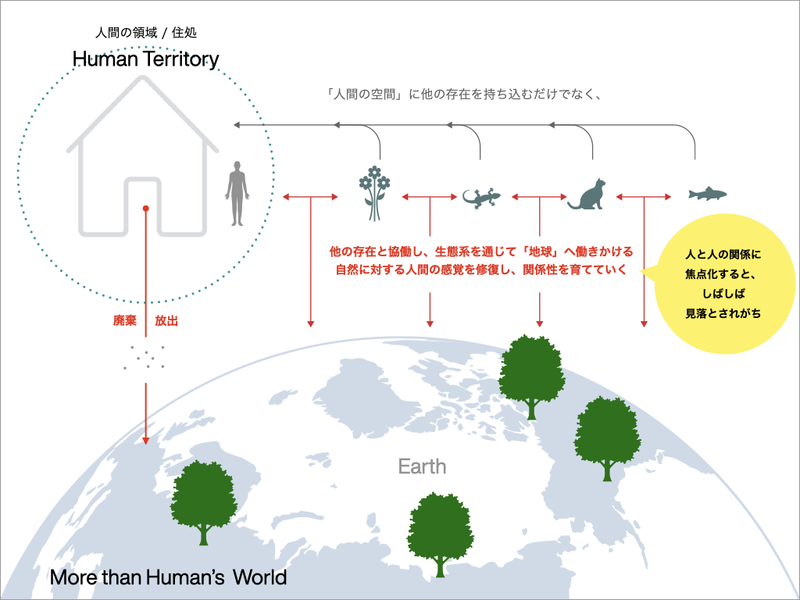

HCDに限らず、この中にいれるモデルは他のダブルダイヤモンドやデザイン思考でもかまいません。多くのデザインプロジェクトでは、文化や社会、ビジネスを扱います。そこでは人間と人間の関係を前景化するあまり、この枠の外側にピントを当てることはまずありません。それゆえ目的の達成に直接影響しない赤枠の外側は「存在しない」ものとして扱われてきたように思います。

実際には、例えばスマートフォンなどの電子機器をつくる場合でも、リチウムやコバルトなどのレアメタルは、南米やアフリカの鉱山を根こそぎ掘り返して採掘されています(左矢印)。電気にしても大部分が化石燃料から作られています。(右矢印)で、地球から搾取する代わりに、いろんな廃棄物を放出しています(下矢印)、

その結果、地球は取り返しがつかないレベルで傷つくことになりました。6月だというのに、外は異常な暑さです。最近、1万7千年つづいた「完新世」の時代がおわり、「人新世」の時代に入っている、とよく言われるようになってきました。ようするに人間の活動の結果、地球という惑星に、地質年代レベルの変化と書き換えが起こっているということです。これは広い目で見れば、人間のためのデザインが引き起こした結果とも言えます。

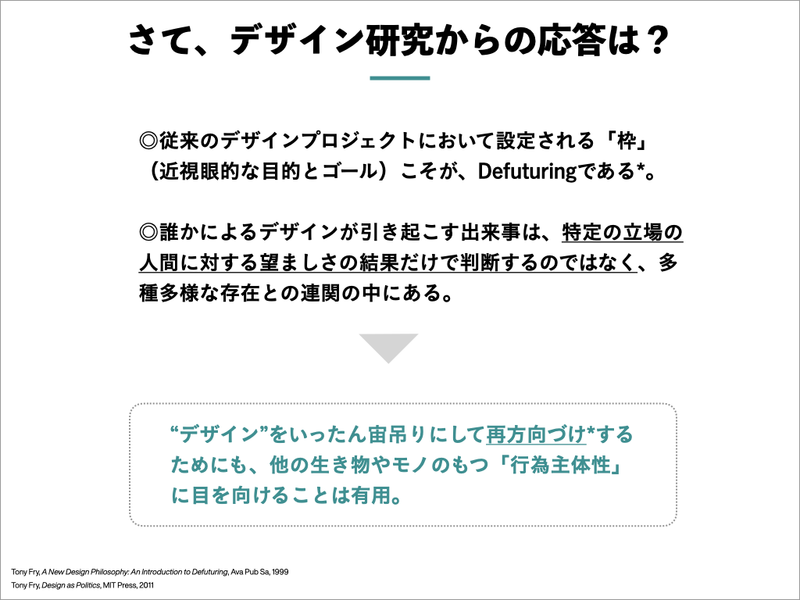

これに対して、トニー・フライというオーストラリアのデザイン哲学者が「デ・フューチャリング」というユニークな概念を提示しています。そのデザインは、長い目で見て持続する世界をつくっていくようなものなのか、それとも積極的に環境を破壊し、未来を否定しようとしているのか。この視点でみれば、近代のデザインが目指してきたことは、現状の結果から考えれば事実上間違っているではないか。だからいったん現状のデザインを否定した上で(アンチテーゼ)、再びそれを否定してデザインを変えてしまうような取組み(ジンテーゼ)が求められるのだ、と彼は主張しています。

「ユーザの要求事項を満たす」。それは事業においては焦点化すべき重要なゴールです。しかしながらそこに焦点化するがゆえに、どうしてもそれ以外との関係はそこで切れてしまう。そこで、人間の外側も含めて考えるための視点が、「モア・ザン・ヒューマン」です。日本語でいえば、「人間の共同体だけでなくてそれ以上の存在を含んだものごと」を見よう、ということです。生き物だけでなくアニミズムのような霊も含みます。「人間中心ではない」世界を捉えるために、最近、人類学や環境人文学の領域ではこの言葉がよく使われるようになってきました。

こうした視点の転換に、人類学はすでに応答していて、マルチスピーシーズ・エスノグラフィ、ようするに「複数の種」の関係に光を当てて解釈する取組みが活発になっています。種と種は「絡まり合い」(entanglement)の中で構成されている。「絡まり合い」というのは、人間と人間以外の多種、あるいは人間を含む多種同士が、働きかけたり働きかけられたりする中で、 特定の関係性が継続したり断続したり途切れたりしながら生み出される現象のことです。人は、その絡まり合いの中で人になっていく。マルチスピーシーズ・エスノグラフィに取り組む研究者たちは、それは静止した状態の「人間―存在(Human Being)」ではなくて、「人間―生成」(Human Becaming)の過程なのだとしています。

さて、ここが今日の本題です。人新世やパンデミックという外圧が、否応なくせまってくる、この「変化せられる時代」において、デザインの研究者はどう応答するのでしょうか?今見てきたように、Defuturingではなく、Futuringに転じていくためには、どんな実践がありうるのでしょうか?

個人的には、これまでの“デザイン”をいったん宙吊りにして再方向づけするためにも、多種多様な存在との連関の中で他の生き物やモノ自体がもつ「行為主体性」―働きかける力に目を向ける、そこに敏感になることが有用なのではないかと考えています。

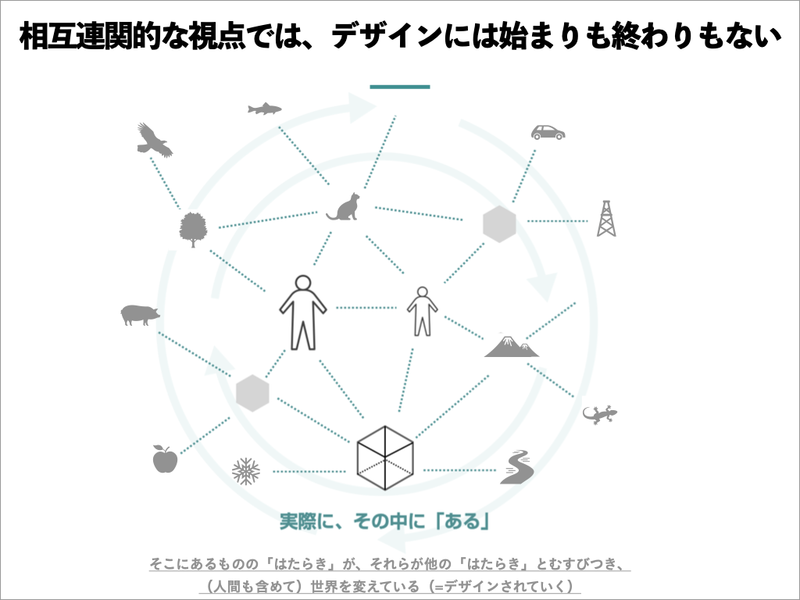

ではそのために、デザインすることの見方を、通常とはちょっと違う解釈に切り替えてみましょう。デザインとは「対象に異なる秩序を与えることである」。この言葉は、状況論者の有元典文・岡部大介による名著『デザインド・リアリティ』からです。

だいぶ簡潔な言い方ですが、よく見れば、「望ましさ」みたいな意図性とか、主体―客体の二元論を無効化するために、この言い方になっていることがわかります。冒頭にお話した前提の2つは実はここに対応しています。

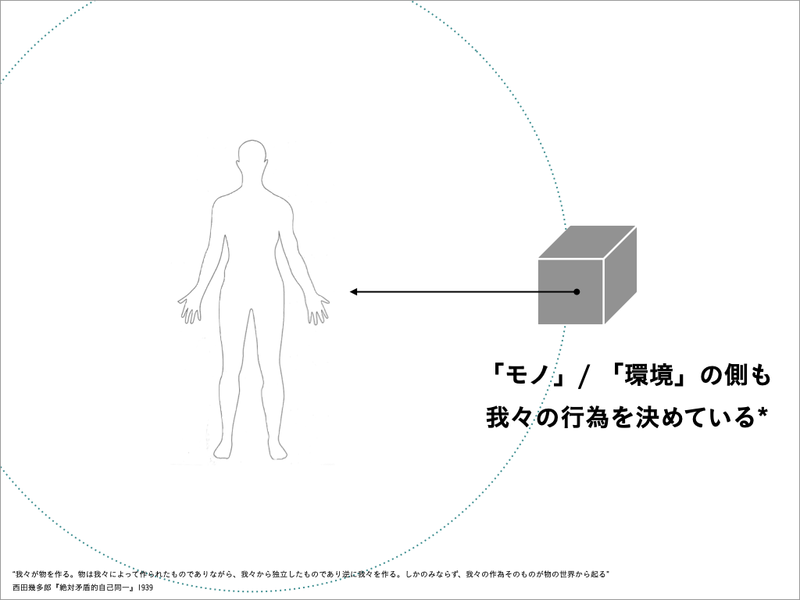

この見方のポイントは、人間だけを行為主体としてみないことで、「人間の外側にあるモノや環境の側も人間の行為を決めている」ということです。西田幾多郎は、80年ほど前に、『絶対矛盾的自己同一』という本の中で、“我々が物を作る。物は我々によって作られたものでありながら、我々から独立したものであり逆に我々を作る。しかのみならず、我々の作為そのものが物の世界から起こる” と言い当てています。

人間はデザインしますが、同時にデザインされたものがこんどは逆に我々をデザインします。デザインする / されるは、相互にフィードバックされるループの中にあります。

なかなか理解しにくいところなのですが、たしかに人工物は我々をデザインしている(=異なる秩序を与える)んですよ。これは物理的な「かたち」に囚われると意味がわかりません。でも、意識の中にある「メンタルモデル」とか「概念」などのイメージ的なものは、明らかに可塑性がありますよね。いろんなかたちをとりうるし、かたちを与えられたらもう以前の状態には戻らない。例えば、我々は「また来週」と1週間を基準にしていますが、これはカレンダーの側に秩序を与えられているわけです。

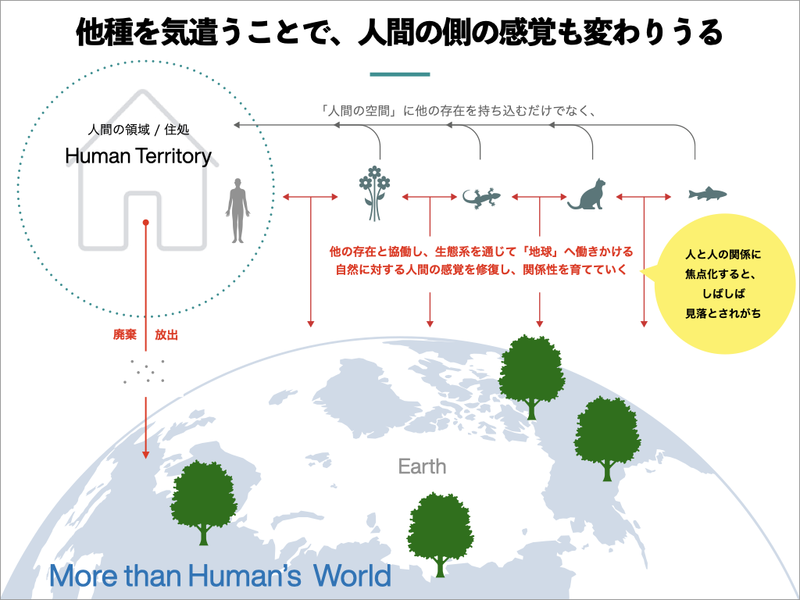

こうした「デザインする/される」の循環的なデザインの視点をとりいれることで、もうひとつの方向性を示すことができます。例えばこの図。これまでのデザインの取組みは、ほとんどが人間の領域に持ち込むことでした。例えば廃材をアップサイクルして何かをつくる、というのは盛んに取り組まれていますが、だいたいは家の中、つまり人間のテリトリーに持ち込まれますよね。それとは逆の流れがあるはずです。人間が他の生き物や存在と協働して、「地球」の生態系へと働きかける。それを通して自然に対する人間の感覚が修復される。つまり人間の方もデザインされる、という方向性です。

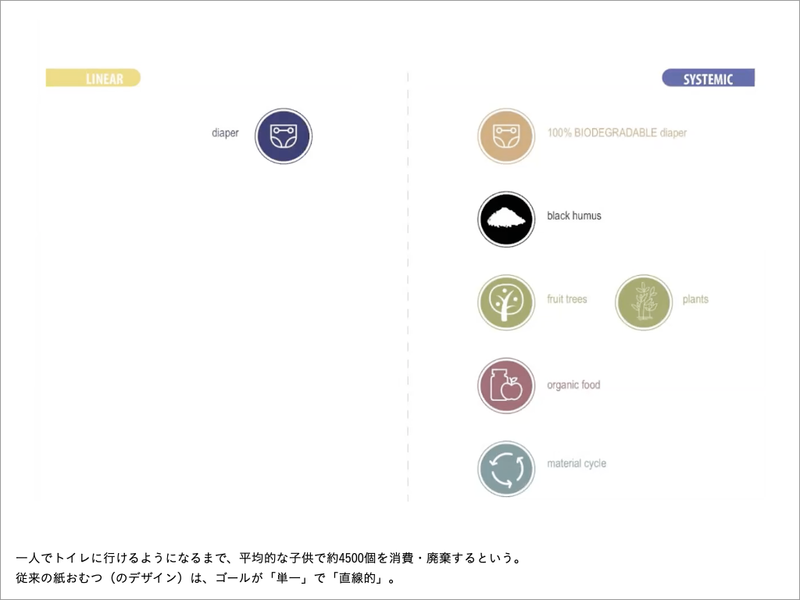

具体的な事例から考えてみたいと思います。ドイツのDycleというスタートアップで、日本人の松坂さんが始めた取組みです。土に還る赤ちゃん用の「おむつ」を起点とした循環型地域サービスです。天然素材のおむつを赤ちゃんが使う。それをあつめて堆肥をつくって果樹を育てていく、というものです。

Dycleのさまざまなアクターが相互作用している連関図です。面白いことに、元気よくうんちをすることで赤ちゃんも豊かな土壌づくりに貢献できる重要なアクターとなっています。母乳をあげる親のほうも化学物質に頼らず健康な食生活をしようとするでしょうし、育って収穫される果樹は地域コミュニティを醸成していくためのコモンズ(共有資源)となります。

関わり合っているものの比較図です。例えば、がんばって完成度の高いデザインしたとしても、「おむつ」は「おむつ」でしかないのです。皮肉なことですが、おむつがよりよくデザインされ、性能が向上するによって不快さが減ったために、赤ちゃんのおむつは外れにくくなって昔よりも必要な個数が遥かに増えています。赤ちゃんがトイレに行けるようになるまで、一人あたり約4500個を廃棄するそうです。一方でDycleは、赤ちゃんが元気よくうんちすればするほど、栄養のある土へと作用し、土から果樹になります。さまざまな種と種が関わり合って、育っていくサイクルがみえますね。

ヨーロッパではこうした異種協働するような取組みがたくさん試され、スタートアップも増えています。教育の場でもロンドン芸大セントマーチン校ではすでに大学院の専攻(regenerative design)が設置され、9月から始まるようです。

こういった考え方は、日本でも近代以前では当たり前でしたし、いろんな知恵があったはずです。「山川草木悉皆成仏」、つまり山も川も草も木も、どんなものでもそれぞれの魂が宿っていて仏になれる、という言葉は、日本仏教で大事にされてきた教えです。しかしいつの間にかほとんど顧みられることもなくなっているように思います。

2018年に、アルトゥール・エスコバルというコロンビア人の人類学者がDesigns for the Pluriverseという本を書いて、デザイン研究に世界的な議論を巻き起こしているのですが、「いや日本人はずっと昔からそういう多元的な世界観の中で生きてきた」というような論文を共著で書いて、日本からの挑戦状として、2020年の参加型デザイン国際会議で採択されました。(コロナでオンライン開催になり、残念ながらコロンビアには行けませんでした)参加型デザインも人間同士ではなくて、今では協働の範囲を広げて考えるようになっています。

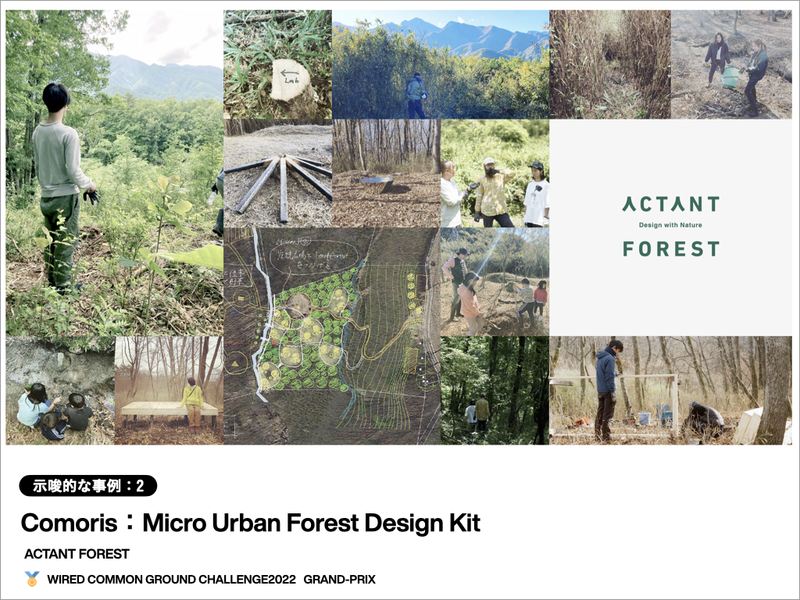

もうひとつ、日本発の先端的な事例です。私もパートナーとして関わっているACTANTというデザインエージェンシーがあります。彼らは学際的なチームをつくって、山梨の山の中でACTANT FORESTという実験的なプロジェクトに取り組んでいます。

彼らが提案するComorisが、5月に開催されたCommon Ground Challengeというコンペでグランプリを受賞しました。街の空きスペースで「小さな森」を育てるためのデザインキットです。

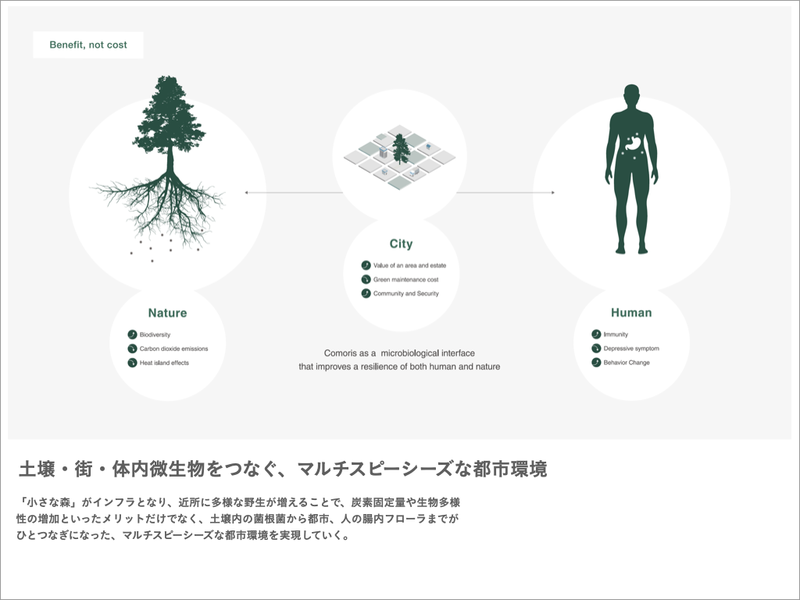

彼らは「街の再野生化(re:wilding)」とか以前から面白いことを標榜しているのですが、日本に古くからある森林育成の技法(宮脇方式)と、微生物発電で駆動する土壌センサーとを接続し、「森と都市が融合した世界」をつくろうという提案です。

「小さな森」は、もちろんいろんな生き物や酸素量を増やすわけですけど、それ以上に大事なのが、この提案ではやっぱり彼らも土壌内の菌・街・人の腸内フローラまでがひとつなぎになったマルチスピーシーズな都市環境として考えているところです。

先日、代表の南部さんに聞いたところ、上の世代はあまり反応してなくて、若い世代がすごく熱く反応しているそうで、今こうした取組みに共感する人が増えているということだと思います。ACTANT FOREST はnoteでいろんな記事を発信していますので、ぜひ読んでみてください。

まとめです。

見てきたように、デザインプロジェクトでは何かに焦点化して始まりと終わりの「計画」と「ゴール」を立てます。しかし、相互に連関し合うモア・ザン・ヒューマンの世界は、多元的かつ絶え間なく動いています。なにかの終わりが、意図する/意図しないにかかわらず、必然的になにかの始まりを生むものです。その意味では始まりも終わりもありません。Futuringにつなげていくためには、古くから日本人が持っていた「縁起」的な世界観を見直していくことが欠かせなくなっていくのではないでしょうか。

もうひとつ。他種を気遣う経験を持つことで、人間の側も大きく変わりうるということです。なかなかこの下の方に向かうデザインは、言われない限りみんなやらないわけですけど、実際にやってみれば、不思議なことですが、何かを耕すことで逆に自分が耕されていくような感覚がうまれます。

実はこの図は僕の演習のスライドで使っているものです。いま今回話したようなことを情報学部のコース全員160人が必修で取り組んでいますが、最初はみんなわけもわからず試行錯誤を始めるわけですが、進めるうちに明らかに他種をケアするための解像度は高くなっていきます。

ただ、こうしたデザインは、完成度の高い成果物のようなまとまったかたちにはなりにくいですし、美しくもない。複製されて流通もされにくいし、いますぐお金を生むとも言い難い。単なる辺境的な教育取組みに過ぎない、と言われればそれはそうです。

その変わり、これまであまり焦点化されてこなかった取組みへと、人々の活動を開いていく可能性はあるのではないでしょうか。それは、いろんな環世界が絡まり合う世界へと接続することを通して、「育てる喜びを芽生えさせるデザイン」や、「人間側の立場や感覚を変えてしまうデザイン」のようなあり方です。

気候変動のような厄介で巨大な問題を、一人一人の人間がいますぐ変えることができるわけではありません。ただ、現在のように人間だけが切り離された状態のままでは何も始められないと思うのです。

デザインは、しばしば、今の支配的な価値観の中にあるものとして捉えられがちでした。そこからこぼれ落ちてしまうことをよく見ると、見落とされてきたけれども実は大事なことが埋もれているように思います。これらは企業の中では言いにくいことでしょうし、このような研究の場だからこそ発言する意味があるはずです。

以上です。ありがとうございました。