今度の東京オリンピックでボランティアを募集しているという話が、悪い意味で話題になっている。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

大会ボランティア募集要項PDF

そんな専門性の高い仕事を無償でやらせるのか、という非現実的な計画に多くの人があきれ、ポジティブに捉える人は見たことがない。そしてあまりの人の集まらなさに「学徒動員」がかかるのではないかとも噂されている。僕もそんな風に思っていたところ、先日、うちの研究室の学生が興味深いことを呟いていた。

別にオリンピックボランティアって日本が始めたわけじゃなくてロンドンオリンピックでそれがすごく成功して良い例だったから真似しようとしたって昨日習った。

— モカダミアナッツ (@KamyuMM) June 14, 2018

なるほど、不勉強で知らなかったが、そんな経緯で取り入れようという話になったのか。(一般教養の「オリンピックとスポーツ」という講義らしい>サンクス)

こちらのページに、2014年に行われたトークイベントでの英国在住で経験者の方の話がまとめられている。

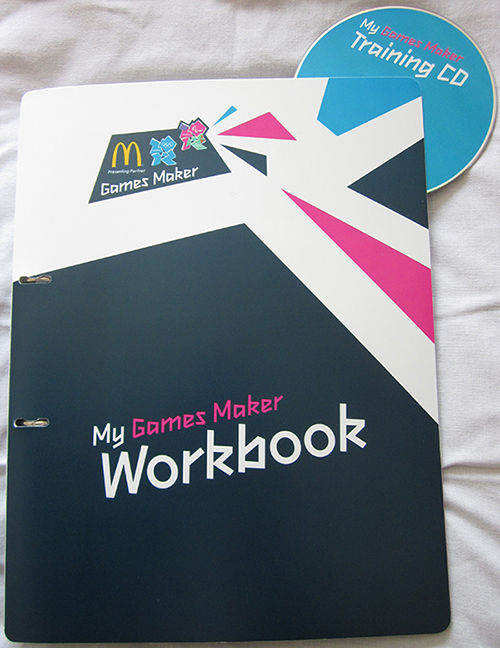

ロンドン五輪では、ボランティアは「あなたたちがオリンピックを作る」という意味で、”Games Maker”と呼ばれていた。ボランティアのシャツは、期間中ロンドン市内の駅や会場など各地で見かけることができた。このようにボランティアが前面に出たことがロンドン五輪の一つの特徴であったと思う。

ここで語られていることを読むと、今の五輪ボランティアに対する捉え方とはまるで違っていることに驚かされる。なによりも「Games Maker」という敬意をもったネーミングや位置づけ方には、ちゃんと協力者達が主体性を発揮してハッピーになるような「意欲」をデザインしようという意図を感じさせるじゃないか。

興味が湧いてきたので、 ちょっとググってみた。

London 2012 Games Maker survey Towards Redefining Legacy

Tracey J. Dickson and Angela M Benson

(Games Makerに関する調査報告:レガシーの再定義に向けて)

に当時の協力者たちによる統計データがまとまっている。

他にもいろいろサイトを回ってみたが、ガーディアン誌のこの記事が面白かった。

Games Makerという仕掛けは、"市民は冷淡で無関心で関与したがらないもの"という捉え方を最終的に壊すことになった。まったく逆に、彼らは、サポートや励まし、適切なオファーを出すことによって、すべての年齢のすべての人々が、ポジティブかつ幸せな方法で、最も驚異的なことをすることがができることを証明した。公共機関と地域コミュニティ組織はこのアプローチから早急に学ぶ必要がある。

見返りとなる何か:Games Maker達は、マグライトの照明からアディダスの衣服や靴に至るまで仕事のための高品質なツールを装備し、簡潔で適切な訓練を受けていた(記事上部の写真はそのトレーニングや活動を記録するワークブック)。何よりも、彼らは何か重要で不可欠な部分を担っていると感じされられ、仕事をうまくやることができたと自覚し、満足感を得ていた。 典型的な地域参加—例えばボランティアが最終的な仕事の成果をほとんど目にしないとか、よくてチェックボックスを記入したような感覚、ひどい場合には意味のないイライラだけがが残されるような経験ーと、なんと異なっていることか。

ふむ・・。 既存のボランティアから意味の転換に成功したこのGames Makerの仕組みと今回のオリンピックボランティアのお役所的な募集の仕方を比較すると、本当に成功事例の上っ面だけを取り入れようとしたんだな、ということがわかって絶望的な気持ちになる。これが運営サイドに体験価値をデザインができる人がいるかいないかの違いなのだろう。コピーするにしても、そこに大事なこととして「人の気持ち」が見えていないことが明らかだ。逆に言うと、ロンドン五輪の運営組織はさすがである。

もうひとつ、一概に言える話ではないけれども、ロンドンは日本よりは他者同士の助け合いの土壌があるのかも知れないな。以前の記事で、ロンドン地下鉄でのアクセシビリティの悪さの体験を書いたことがある。

あの整備の悪さは問題にならないのか・・・という話をイギリス人に会った時にしてみたところ、「うん、良い質問だ。ちなみにロンドンでは、ベビーカー押して移動する際は、通常はバスを使う。バスも発達しているからね。だからTUBEに乗るのはよっぽどそうしなきゃならない時だけになる。ではそういう時にバリアにどう対処するかというと、"みんなで持ち上げる"と言う方法でカバーしているんだ。イギリスの男はたちは誰もが、それこそ腕に入れ墨入れているガラの悪そうな兄貴まで、階段で困っている人がいたらみんな協力する。それでちゃんと回っているんだから、それほど問題無いだろう?」というようなことを教えてもらった。

全ての選択肢をアクセシブルにせず住み分けさせることと、どうしても必要なら他人同士で手助けしあうというソリューション。考えてみれば、人々が協力しあうマインドによってカバー出来るのなら、人工物化するという方法ばかりが最適解というわけではない。

今の日本で、こんな運用ができるだろうか・・・。外側の人に冷たい村社会(安心社会)的な伝統ふくめて、「他者とできるだけ関わらずに生きないと損する」ような風潮が強まりつつある中で、自然発生的な助け合いが起こることは、正直ちょっと望みにくい。 ホモ・サピエンスの本能としての利他性が消えたわけではないんだろうが、震災の後の頃に立ち上がったようななんとか助け合おうというパワーは、いつのまにか時間と共に薄れて心の奥底に引っ込んでしまっているようにも思える。だからこそそれを引き出すようなデザインは大事になるわけだ。

まとめると、

1)ロンドンオリンピックで成功したボランティアの仕組みを取り入れようとはしたが、協力者になろうとする人々の意欲をデザインしようとする視点が完全に欠落している。

2)報告書によるとロンドン五輪ではまんべんなく多くの年代が参加しているが、「我が国の場合、多くの人々は余暇が少ないため、ボランティアに参加出来るような人はシニア層ぐらいだろうか。それに時間を割くだけの「見返りとなる何か」はあるか。今のところない。

3)ボランティアはもともと「無償」という意味ではなく、「自発的」活動である。それを演出されると最高の体験となるが、強制されると最悪の体験となる。

東京ではロンドンの時よりも「意欲をデザインする」条件は厳しい。しかし、そこにロンドン五輪以上の優れたソリューションを出せるような運営組織と、それを受容できる国民がいれば、ここからウルトラCはありうる・・・かもしれない。

さてどうなるか?2年後はもうすぐだ。