日本デザイン学会の機関誌であるデザイン学研究の「当事者デザイン」特集号に寄稿しました。発行されるのは当分先だし、アカデミアの人以外には届かないコンテンツなので、ここで初稿を公開しておきたいと思います。ウェブで読みやすいように一部の体裁は変更しました。文字数制限のため、あちこち説明が足りてないところは目をつぶっていただければと思います。

_________________

「当事者」をとらえるパースペクティブ:

3つのデザインアプローチの比較考察を通して

A Perspective to Capture the Concept of Tojisha

Through Comparing Three Types of Design Approaches

上平 崇仁 KAMIHIRA Takahito

1. はじめに

デザインに関わる人々が、どのような人間観を持つかは重要な問題である。人間観はどのようなデザインのアプローチを採るのかに直結しており、目指すデザインのあり方やその過程で立ち上がることの意味を決めていく。逆に言えば、どのような視点で世界を捉えるかの見方を変えないことには、そこで構成されていくデザインを大きく変化させるのは難しい。今日では、デザインの対象はますます複雑になり、それぞれの組織がめざすデザインへの向き合い方を検討することの重要性は増しつつある。

本稿では、特集号のテーマである「当事者デザイン」を中心に、デザインにあたって我々が世界を見る際の視座―ここでは比喩的に透視法(パースペクティブ)と呼ぶ―についての整理を行い、当事者がデザインに関わっていく意味について検討していく。

2. 「呼称」は人間観を反映する

2. 1. デザインに関わる人の呼称

誰が誰をどう呼ぶかの「呼称」の問題は、人間社会における関係性や固有の文化を映す。同様にデザインという活動の中でも、関係する人間は多様な呼称で呼ばれており、それぞれのケース、さらにそれぞれの立場において、潜在的な人間観が反映されていると言える。

2. 2. "ユーザー"という呼称と、その問題

デザインにおいて"ユーザー"という言葉が一般的になったのは、主にIT業界からの影響である。コンピュータシステムにおける"ユーザー"の概念は、もともとはソフトウェアの開発者側と利用する側の操作上の権限を区別する意味で、個別の使う立場の人を一括して抽象化することで作られた。大規模なシステムの場合は利用する立場の人が複数の層にまたがることも多いため、最も末端の層の利用者は末端を強調する意味で、"エンドユーザー"とも呼ばれることもある。

そこからIT業界が成熟するに伴い、ユーザビリティの専門家らの啓蒙が行われ、開発者やクライアントの目線に置き換わりがちな設計要件を、ユーザーの視点を取り入れることによって正しく定義していくという考え方とプロセス、すなわちユーザ中心設計(UCD)が広まっていく。それまでは末端として捉えられていた"ユーザー"の立場こそをデザインの中心とすべき、という「転回」である。

その後、製品にコンピュータが内蔵されることが増えるとともに"ユーザー"の概念は一般化し、直接操作だけでないサービスやプロダクトなどのデザインにおいても転じて使用されるようになっていった[注1]。現在では、「ユーザファースト」や「ユーザエクスペリエンス(UX)」という言葉は、IT業界を超えてビジネスの世界に浸透している。

しかしながら、この"ユーザー"という言葉は、上述したとおり、もともと作り手と使い手を意識的に区別するための言葉であるため、両者の区別が明確でない出来事に適用しようとする際には齟齬を生むことになる。この点に関して、一部の専門家は早くから違和感を指摘していた。1999年、西村佳哲は国際会議Vision Plus 6において、

「本来的には『ユーザ』なんていないのかもしれないのです。だって書籍ユーザなんていない。いるのは、リーダーです。サーフボードユーザなんていない。いるのは、サーファーです。最終的なゴールは、『ユーザ』と呼ばれる存在のいない経験の総体をデザインすることだ。それを忘れてはいけないと思うのです」[注2]

と発言している。

また、ほぼ同時期に渡辺保史も、情報デザインの教科書的存在であった書籍で、情報メディアにおいては我々はただのユーザではないという発言をしている。

情報メディアやコミュニケーションにかぎっていえば、私たちはユーザとして与えられた道具や情報をただ漫然とつかうだけの受動的な存在ではない。<中略>情報デザインにおいては、作り手と使い手という従来のデザインにあった隔たりは存在しない[注3]。

西村と渡辺が指摘するように、特定の人々が能動的な活動をしている場合には、決して"ユーザー"という呼び方にはならないはずで、人間の側を受動的な存在として規定するこの呼称は、大きな矛盾を持ってしまう。どのように認識するかで、呼び方だけでなく、活動の捉え方が変わってしまうからこそ、名称や呼称のラベルには慎重にならなければならない。

こういった問題に気づき、自身の活動の中で呼び方を改めた重要人物として、D.A.Normanが挙げられる。1980年代に認知科学の知見をデザインに導入し、ユーザ中心設計の思想を提唱したNormanは、20年ほど経過した2008年に、「私たちが使っている忌まわしい言葉の1つは"ユーザー"である。私は、"ユーザー"という言葉を取り除くための十字軍に加わっている。私は彼らを"人々(People)"と呼ぶ方を好む」と専門家の会議UX Weekにおいて発言した[注4]。

"ユーザー"という概念は、当初、開発者やクライアントの論理に置き換わってしまいがちな視点を使い手側の目線に合わせるという転回には大きく役立った。しかしシステムの設計範囲が単なる操作から全体的な体験へと拡張され、人間の内面的な欲求への影響を強めていく中で、その言葉にはそれらをただ使うためだけに人が存在しているかのような、傲慢なニュアンスが内在していることが少しづつ浮かび上がってきた。そのニュアンスは特にDemocracyの信念が強い欧米の文化では耐え難いものとなる。そこでNormanは言葉に内在する問題を認め、"ユーザー"と呼ぶべきでないと語ったということである。

このような転回は、Normanの個人的なものでなく、米国のITサービス企業にも波及し、ユーザーというラベルを意識的に使わず、Peopleと呼称を改める傾向が見られたようである。このテーマを扱った取材記事によると、米国で顧客のことをユーザーと呼ぶのは「IT業界とドラッグディーラーぐらい」と述べられている[注5]。

ここで起こったことは、最初の転回を開発者目線から使い手目線への転回(第一の転回)とすると、受動的な存在から主体性を持った人間観への転回(第二の転回)と見ることができる。

一方で、ビジネス側の人間観では、個別の小さな問題に留まらずよりスケールさせていくことに対して、"ユーザー"という言葉の相性は良いと言える。多くの開発者による大規模開発や、世界中の資源や労働力を用いて大量生産される今日の工業製品においては、利用する側を個別に見ていくことは現実的には難しく、抽象化することによってビジネスモデルや開発プロセスの簡便化や低コスト化に繋げることが可能になる。戦略上、対象となる人のスコープを絞るために意図的に用いられる場合もあるだろう。また人間とコンピュータのインタフェース設計において、ユーザーを仮定した上でその文脈を考慮しながら人間の認知・心理的な共通項を探りつつ組み立てていくことの重要性は、現在でも変わらない。

議論となるのは、そこで、デザインを通して操作される時、当の人々の側がどのような立場を取るかだろう。市場経済の中から"ユーザー"と名指しされる際には、知らず知らずのうちに人々を"消費者"という枠組みに変換しようとする力が働いているわけである[注6,7,8]。

"ユーザー"という外来語をカタカナのまま受容した日本においては、多くの人々は、この呼称に複雑な意味のせめぎ合いが起こることをそれほど問題にしなかった。デザインの言説はビジネス側を起点とするものが多数を占め、また欧米のようにDemocracyの土壌もなかったため、第一の転回の影響のまま普及し、分化されずに定着されていくことになった。

2. 3. デザインにおける"当事者"

次に対比する呼称として、ここでは「当事者」という言葉を見ていく。デザインの文脈で"当事者"の呼称を取り上げたのは、はこだて未来大の岡本らである[注9]。"当事者"とは、『事(コト)に当たっている人』を指し、日本人にとって明快な意味の言葉で表されている。この当事者という呼称は、使う役割としての人ではなく、主体的にコトに向き合っている人を捉えようとする人間観を反映している。新しい概念に思われるかもしれないが、実際のところ、当事者達が自分たちの手でデザインを実践するという活動は、もともと人類が長い歴史の中でずっと行ってきたことであり、消費社会が進む中で下火になっていった文化である。こういった失われつつある文化を人々の手に取り戻そうという民主的な創造活動は、現在世界的に勃興している[注10,11]。同時に、自らコトに当たる人々のデザイン活動をエンパワーするために、その活動自体をどのように支援できるのか、というのはデザイナー側にとっては新しい課題であり、刺激的なテーマでもあると言える。

この言葉から想起されるのは、「当事者研究」の領域だろう。当事者研究とは、障害や病気などの困りごとを抱える当事者が、その解釈や対処法について医者や支援者に任せきりにするのではなく、困りごとを研究対象としてとらえなおし、似た経験を持つ仲間と助け合って困りごとの意味やメカニズムや対処法を探り当てる取り組みのことである[注12]。これは当事者の理解している主観的世界を汲み取る一人称の研究実践[注13]でもあると同時に自助(自分を助け、励まし、活かす)と自治(自己治療・自己統治)の方法でもあるという重層性がある。こういった考え方は、岡本らの当時者デザインの活動と繋がる部分も多い。ただし、これらの活動は、避けがたい葛藤をやむにやまれず自分(たち)でなんとかしなければならないケースが多く、そのため、完全に能動的なものとして行われているわけではない。かといって完全に受動的なものとして行われているわけでもない。その中間にある態度[注14]であることには留意しておくべきだろう。

また、"当事者"という言葉は元々司法領域の用語として使われてきたものであり、語感からは「当事者/非当事者」という強烈な切り分けや緊張関係を引き起こす危険が指摘されている[注15]。そして、その特権性を感じさせる強調の仕方に違和感を感じる人も少なくない。その意味では、"ユーザー"という呼称と同じような解釈の多義性を引き起こすのかもしれない。

3. デザインアプローチを比較する

3. 1. 3つの枠組みの併置

筆者は、2017年秋の日本デザイン学会秋季大会当事者デザインセッションにおいて、3つのデザインのアプローチについて検討した表を発表した[図1][注16]。歴史的な経緯を持つ「1) ユーザ中心デザイン」と「2) 協働のデザイン[CoDesign]」、そして前節で触れた「3) 創造活動の民主化」を併置することでアプローチの違いを浮かび上がらせたものである。3 つの列を比較することによって、当事者デザインは「当事者とともにデザインする」と「当事者によるデザイン」の二つにまたがっていることについて整理を行った[注17]。

この表で併置してみることを通して、「協働のデザイン(CoDesign)」もプロジェクトによっては,UCD に不足していた部分を埋めるために行われる場合(例:オープンイノベーションや共創サービス開発)も存在することが明確になり、中央の列は、右側を志向していくものと左側を志向していくものにそれぞれ性格が分かれることが捉えられるようになった [注18]。

3. 2. それぞれの立ち位置とパースペクティブの図解

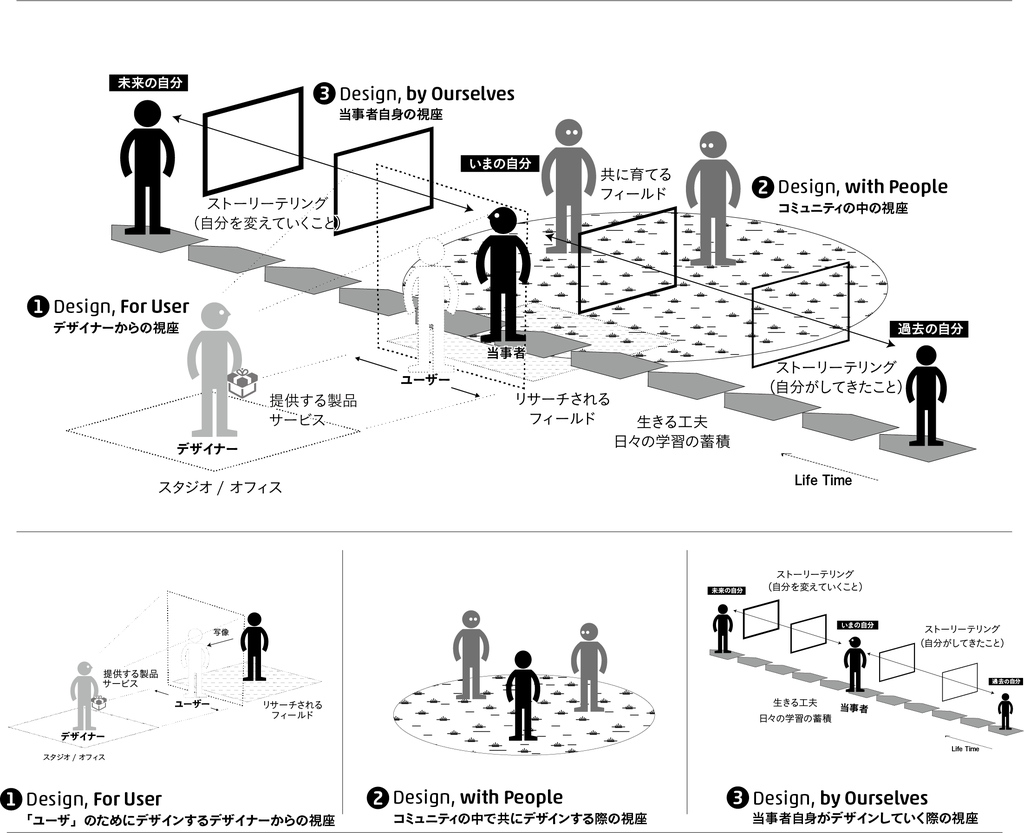

次に、前節で示した3つのアプローチの違いを空間的に理解するために、図解化を試みた[図2]。

画面中央に存在している同一の人間から、それぞれの見方によって視座がどのように異なるかを浮かび上がらせたものである。ユーザーの像は、スタジオにいるデザイナーの視座から製品を通した一定の期間だけ見えることを示す。その後ろで当事者が立つ道は、生まれてから死ぬまでの自分の人生の中で学びつづけ、変化し続けていく存在であることを示す。また、奥の丸い地面部分は、畑のメタファであり、コミュニティで「共に育てるフィールド」を示す。この図によって、自分はどこに立っていて、そこから何を見ようとしているのかを俯瞰することが可能になる。

なお、これらのアプローチは、デザインする際の志向性の違いを整理したものに過ぎない。適切なアプローチは対象となる課題や所属する組織によって選択されるべきであることには注意しておきたい。それぞれの立場から一長一短はあって当然であり、短絡的に切り取った良し悪しの評価軸で捉えてはならない。

4. デザインを通した当事者の経験

4. 1. サービスをリードしていく中での学習

当事者がデザインに関わることや、自分自身でデザインを携えていくことは、どのような経験となっていくのだろうか。本章では、前節の図2に示した視座を元に、具体的な活動事例を通して示していく。

Give&Take ProjectはEUで行われた高齢者向けのスキルシェアリングサービスの実践研究である[注19]。高齢者は社会参加していくことで自己効力感を高め、社会的繋がりを作り出して自身のヘルスケアに役立てる。一方で社会の側は高齢者の持つスキルをリソースとして活用し、多世代の人々の生活にも役立てるという互酬関係を作り出す、というものである。写真は、このサービスの開発プロセスにおいて、デンマークの老人ホームで行われたリビングラボの様子である[図3]。

参加していた高齢者達は当初、何かをシェアすることにそれほど興味があったわけではない。しかしながら未知なるサービスを育ていくことを積極的に楽しみつつ、自分自身にできることを広げていこうと試みていた[注20]。

何かを自発的にシェアするためには、受け身ではいられない。高齢者たちは、当事者として関わる中で自分自身の態度を変容させていったのである。ここにおいてデザインに関わることは、学ぶことそのものになる。

4. 2. 自身の特殊性を活かした表現

Hands On Woven(H.O.W)は、デンマークのテキスタイルデザイナーRosa Tolnov ClausenとBlindes Arbejde(視覚障害者工房)のコラボレーションによる協働デザインのプロジェクトである[注21]。Rosa は、視覚障害者と共に織物のデザインプロセスを分解し、障害者自身が自分の手で布地のパターンをデザインしていくためのツールキットをデザインした[図4]。

H.O.Wは視覚障害者の鋭敏な能力を用いてデザインされ、美的品質を備えた高品質な製品として販売されている。視覚障害者自身がデザインすることは一般的には不可能なことであるが、晴眼者にはない特殊性(鋭敏な触覚)を活かした表現手段を得ることによって経済的にも自立し、自身を力づける経験へと繋がっている。

4.3. 役割を得ることで寿命を延ばす

チョークメーカーの日本理化学工業(川崎市)は、全社員の7割以上が知的障害を持つ人々が雇用されている。重度の障害があっても企業の対応次第で真正なビジネスの戦力になることを証明する例として広く知られる。彼らが働くワークプレイスは、知的障害があっても仕事内容を理解でき、それぞれが力を発揮できるように、長年の改善を繰り返して隅々までデザインされている[図5]。

会長の大山は、若い頃に僧侶との対話を通して、人間にとっての幸福とは、大事に面倒をみられることではなく、働くということを通して役割を得ることや感謝されることなのだと気付き、障害者の雇用を進めるようになったという。そして一般的に寿命の短い知的障害者が,働く喜びを知ることによって幸せを知り、寿命を延ばしているというエピソードを語っている。

「ご住職は、「人間は大事に面倒を看られることが幸せなのではなく、『愛されること』『褒められること』『人の役に立つこと』『人に必要とされること』の4つが人の幸せを生み出すのです。」と、教えてくださったんです。つまり、施設が障がい者を幸せにするのではなくて、役割を持って働くことが人間の幸せを叶えることになるんですよ。「ありがとう」「ご苦労様」といった言葉をかけてもらえることが、人間にとっての幸福であると気がついたんですね。それから一人でも多くの障がい者に働く場を提供しようと思いました。<中略>実は、最初に社員になった二人の内の一人の方は今でも働いていて、今年で67歳になりました。雇い始めたときに、学校の先生からは障がい者の寿命はもともと短く、およそ40〜45歳くらいまでだと聞いていました。なのに、彼女はもう少しで70歳なんです!働くことは、人を元気にさせてくれるんですね[注22]。

社会の中で役割を得ることは、受け身的な経験ではない究極の経験として、生き延びる力までも変えていくということである。それぞれが力を発揮し、適切な役割を得られるコミュニティをデザインしていくことは、当事者がよりよく生きることに繋がっていくと言える。

5. まとめ

本稿では、「ユーザー」と「当事者」の呼称からそれぞれの背後にある人間観を指摘し、3つのアプローチそれぞれのパースペクティブについての整理を行った。これまでの議論をもとに、以下の2点をまとめとしたい。

1)人は社会的な関わり合いの中で学んでいく存在であり、デザイン活動も決して当事者だけで孤独に行っていくものではない。4章で見てきたように、専門家とのパートナーシップは切り離せない。したがって当事者によるデザインも単独で存在するのではなく、協働のデザインを通して徐々に自立した先の活動[注23]と捉えるほうが自然である。また、物事にはつねに当事者だからこそ気付くことと、当事者でないからこそ気付くことの両面が存在しているものである。両方の視点を取り入れたよりよいデザインを行うために、いかなる協力関係を構築するかが問われていくだろう。

2)製品開発のために生み出されたアプローチが、必ずしも人々が学んでいくことに対して最適な方法というわけではない[注24]。そのことを理解した上で、特に教育機関や公共領域でデザインに関わる人々は、本稿で示したアプローチの違いを元に、自身の活動を俯瞰し人間観や志向性の問題について省察してみることには、ささやかな意味があるだろう。

___________________

[注1]

例えば、1980年代のプロダクトデザインの教科書「工業デザインABC」(原書房,1987)には、ユーザという言葉は掲載されていない。また最初期の「現代デザイン事典」(平凡社,1986年度版)において、ユーザーインタフェースという言葉が掲載されているが、CG領域の用語として簡単に解説されているだけである。

[注2]

西村佳哲, Designing World-realm Experiences: The Absence of World "Users"(世界経験のデザイン_"世界"に"ユーザー"はいない)

http://www.sensorium.org/vp6/lecture/index-j.html

[注3]

情報デザイン入門、渡辺保史、平凡社2001 P206

[注4]

Don Norman at UX Week 2008(C)Adaptive Path

https://www.youtube.com/watch?v=WgJcUHC3qJ8

[注5]

Facebookが利用者を「ユーザー」と呼ばなくなった理由

https://news.mynavi.jp/article/svalley-595/

[注6]

この点について水越は「"ユーザー"という言葉は、市場経済的な観点からの人間観を前提にしていることには注意を要する」とビジネス的な視点が前提になっていることを指摘している。(水越伸, 21世紀メディア論 放送大学教育振興会,2011) さらに、「ものごとをシステムとしてとらえ、その諸要素を人工的に操作していくデザインという営みは、いかなる場合にも体制的な特性を帯びがちだ。その体制的特性が国家や企業の権力と結びついたとき、それは我々をしばる企てとして規範化する。その規範をズラしたり、壊したり、笑い飛ばしたりする営みを、僕たちはどこかに担保しておくべきなのだ」とデザインという行為自体が持つ体制的な危うさと、それを乗り越えていく重要性に言及している。(水越伸,「デザインとリテラシーが交わる時代」:5 Designing Media Ecology 04, 2015 pp.022-039)

[注7]

フランスの社会学者ルフェーヴルは、この概念がポピュラーになるずっと前、1974年の時点で建築物や都市空間を題材にして、"ユーザー"という言葉は人間から人間を奪い、主体性を軽視して単なる機能的な『もの』におとしめると警告している。(Henri Lefebvre, La production de l'espace, Paris: Anthropos. Translation and Précis.1974 邦訳「空間の生産」 斎藤 日出治 訳 青木書店2000)

[注8]

逆に、フランスの歴史家ミシェル・ド・セルトーは、使用者(usagers)を一方的な消費者としての存在ではなく、「もののやりかた」やあるいは「戦術」という独自の手立てで、日常的な生活の行為の中でなんとか操作をおこなっていく主体的な存在として捉えている。(Michel de Certeau : L'invention du quotidien. Vol. 1, Arts de faire' Union générale d'éditions,1980 邦訳「日常的実践のポイエティーク」山田登世子訳,国文社,1987)

[注9]

岡本誠,他:図を介した共創型デザイン1,日本デザイン学会研究発表大会概要集 65(0), 258-259, 2018

[注10]

Ezio Manzini: Design,when everybody design- An Introduction to Design for Social Innovation. MIT Press 2015

[注11]

Cynthia Smith: By the People: Designing a Better America Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum 2016

[注12]

熊谷 晋一郎,「当事者研究への招待-知識と技術のバリアフリーをめざして-」生産研究67巻 5号 pp.467-474 .2015

[注13]

諏訪正樹他,編:「一人称研究のすすめ」, 近代科学社2015

[注14]

國分功一郎:「中動態の世界 意志と責任の考古学」,医学書院, 2017

[注15]

宮内洋・今尾真弓編:「あなたは当事者ではない <当事者>をめぐる質的心理学研究」北大路書房 2007

[注16]

kamihira_log:当時者デザインセッション資料

http://kmhr.hatenablog.com/entry/2017/10/17/080144

[注17]

提案者の一人である未来大の原田によると、「当事者」と「デザイン」という言葉の間に明確な助詞を入れていないことは、複数の解釈ができるように意図的に行ったものであるという。

[注18]

この表に関しては、当事者デザインの可能性に関する議論や、未来の知的財産の考え方へ展開されるなどの反響があった。(希望は天上にあり「リズ・サンダース「Co-Design」の仮説から2044年の知財制度を予想する」)

http://hiah.minibird.jp/?p=3071

[注19]

Malmborg, L., Grönvall, E., Messeter, J., Raben, T., and Werner, K. (forthcoming/under review). Mobilizing Senior Citizens in Co-Design of Mobile Technology. Submitted for International Journal of Mobile Human Computer Interaction. pp. 1-24

[注20]

筆者は2015年度の在外研究の際にこのプロジェクトに参加し,その中で参与観察を行った。-kamihira_log at 10636 継続的な信頼関係をつくること

http://kmhr.hatenablog.com/entry/2016/01/12/195150

[注21]

Hands On Woven

[注22]

大山泰弘インタビュー:MY ROLE 2011街のために働く人々 専修大学コンテンツデザインラボ, 2011

[注23]

Brown JS, Collins A, Duguid P.

Situated Cognition and the Culture of Learning, Educational Researcher 1989; 18(1): 32-42.

[注24]

上平崇仁,他:探索型PBLとそのデザイン環境, 日本デザイン学会研究発表大会概要集 65(0), 496-497, 2018